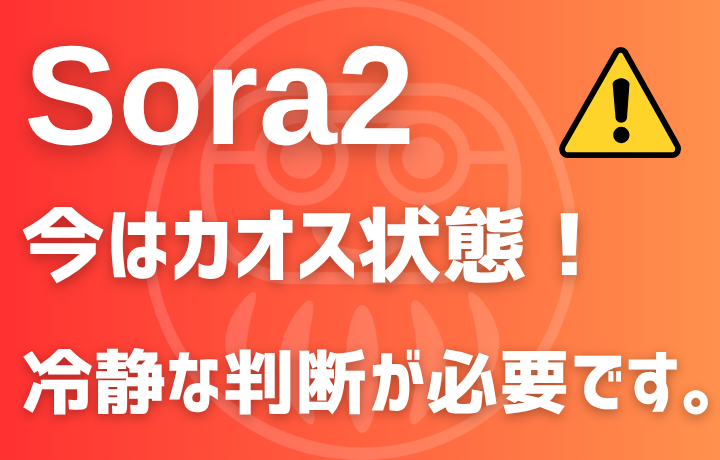

Sora 2の現状

OpenAIの動画生成AI「Sora 2」の登場は、現実とAI動画の区別がつかないレベルの衝撃を与えましたが、その裏側では著作権を巡る大きな混乱が生じています。

現状は、特に日本の知的財産(IP)にとって、事実上の無法地帯ともいえる状況です。

米国の著名なIP(ディズニーなど)は生成がブロックされる傾向にある一方で、日本の人気アニメキャラクターなどは比較的容易に生成できてしまうという非対称な対応が報告されており、「日本のIPが軽視されている」との懸念も広がっています 。

この問題の根源には、OpenAIが採用する「オプトアウト」という特異な方針があります。

これは「デフォルトで著作物を利用する。もし利用されたくなければ、権利者側が能動的に削除を要求せよ」というもので、著作権保護の責任をクリエイターやユーザー側に転嫁する構造を生み出しているのです。

本稿では、まず結論として、この混沌とした状況下で企業がSora 2を安全に活用するための具体的な「5つの鉄則」を提示します。

【結論】Sora 2を安全にビジネス活用するための5つの鉄則

- オリジナルまたは権利クリアな素材を起点にする

自身で撮影・制作したオリジナルの画像・動画や、商用利用が許可された著作権フリーの素材をアップロードして動画を生成する手法が最も安全です。他者が著作権を持つ画像や動画のアップロードは規約で明確に禁止されています。 - プロンプトに固有名詞(キャラクター名、アーティスト名等)は絶対に入れない

特定の作品名、キャラクター名、実在するアーティスト名などをプロンプトに含める行為は、著作権侵害の要件である「依拠性」を強く推認させるため、極めてリスクが高い行為です。作風や雰囲気は、「サイバーパンク風」「水彩画のようなタッチ」といった抽象的な言葉で表現しましょう。 - 生成物は必ず「たたき台」とし、人間の手で編集・確認する

生成された動画をそのまま公開・納品するのではなく、あくまで映像素材の「たたき台」として位置づけましょう。利用前には、既存の著作物と類似していないか、人間の目で必ずチェックするプロセスを設けることが不可欠です。 - 社内AI利用ガイドラインを策定し、全従業員で共有する

Sora 2の利用目的、禁止事項(機密情報の入力禁止など)、生成物の確認フローなどを定めた社内ガイドラインを策定し、全従業員を対象とした著作権教育を実施することが、組織的なリスク管理の鍵となります。 - OpenAIの利用規約と最新の公的ガイダンスを常に確認する

OpenAIの利用規約は変更される可能性があり、また、文化庁などから新たなガイダンスが公表されることもあります。これらの公式情報を定期的に確認し、常に最新のルールに則って運用することが重要です。

なぜの利用には細心の注意が必要なのか?

上記の鉄則が必要となる背景には、日本の著作権法の仕組みと、Sora 2が採用する特有のポリシーという、二つの大きな理由が存在します。

■ 著作権侵害の基本:「類似性」と「依拠性」

日本の著作権法では、他人の著作物との間に「類似性」(表現が似ていること)と「依拠性」(その著作物を元にして創作したこと)の両方が認められる場合に、著作権侵害が成立します。

生成AIの文脈で特に問題となるのが「依拠性」です。ユーザー自身が特定の作品を意識していなくても、AIがその作品を学習データとして利用していた場合、生成された動画が偶然その作品に似てしまうことがあります。この場合、法的には「AIが学習データに依拠した」と判断され、ユーザーが著作権侵害の責任を問われる可能性があるのです。

■ 特有の構造的リスク:OpenAIの「オプトアウト」方針

さらに深刻なのは、OpenAIが採用する「オプトアウト」という著作権ポリシーです。これは、従来の「利用許諾を得る(オプトイン)」という常識を覆すもので、

「デフォルトで著作物を利用する。もし利用されたくなければ、権利者側が能動的に削除を要求する必要がある」という考え方に基づいています。

この方針は、著作権保護の責任をAI開発企業ではなく、個々の権利者やSora 2のユーザー側に転嫁する構造になっています。さらに、報道によれば、OpenAIはスタジオやアーティストからの包括的な利用停止要求(ブランケット・オプトアウト)は受け付けず、権利者は侵害事例を発見するたびに個別に報告する必要があるとされています。このため、ユーザーは気づかぬうちに、まだオプトアウトされていない著作物に基づいたコンテンツを生成してしまうリスクを常に抱えることになります。

具体的なNG行為と推奨される使い方

これらのリスクを踏まえ、ビジネスシーンでSora 2を利用する際の具体的な注意点を整理します。

やってはいけないこと(NG例)

- プロンプトでの固有名詞の使用:「人気アニメ『〇〇』風のキャラクターが戦うシーン」といった指示は、依拠性が明確であり非常に危険です。

- 権利未確認の素材のアップロード:他人の画像、インターネット上で見つけた画像や、他社が制作した動画などを、許諾なくアップロードして動画を生成する行為は、規約違反かつ著作権侵害に直結します。

- 無チェックでの公開・商用利用:生成された動画を、既存の作品と似ていないかどうかの確認を経ずに、ウェブサイト、広告、SNSなどで公開・利用すること。

安全な使い方(OK例)

- 自社アセットの活用:自社の製品写真、ロゴ、従業員(もちろん同意は必要)など、完全に権利を保有する素材から動画を生成する。

- 抽象的プロンプトによる世界観の構築:「レトロフューチャーな街並みを飛ぶ車」「印象派の絵画のように揺れる水面のクローズアップ」など、具体的な作品を想起させない抽象的な言葉を組み合わせ、独自のビジュアルを追求する。

- 「カメオ」機能の適切な利用:自分や友人の顔などを動画に登場させる「カメオ」機能は、厳格な同意(オプトイン)ベースで設計されています。この機能を利用規約に沿って正しく使うことは、比較的安全な活用法の一つです。但し、リリースして間もない為、ビジネス利用に関しては動向をチェックする段階にとどめておく方が無難。

リスクを理解し、創造性を最大限に引き出す

Sora 2は、マーケティング、コンテンツ制作、製品デザインなど、多くのビジネス領域で革命をもたらす可能性を秘めたツールです。しかし、その強力な能力は、法的・倫理的なリスクと表裏一体です。

重要なのは、「知らなかった」では済まされない著作権侵害のリスクを正確に理解し、それを回避するための組織的な仕組みを構築することです。本ガイドで示した原則を遵守することで、企業は法的トラブルを避け、無限の創造性を安全に引き出し、ビジネスの新たな可能性を切り拓くことができるでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AIを難しく語らない。

私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。

九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、ぜひ弊社にもお問い合わせください。

キャンペーンや、経営者向けのマンツーマン無料AI講習も実施しております。

お気軽にどうぞ!

YENGIMON株式会社

福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業

https://www.yengimon.com/

X: https://x.com/yengimon

LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f