現場の知恵とデジタル戦略の融合――

音戸海産「奇跡の一粒」復活の20日間、YENGIMONの伴走記録

第1章:【事態の共有】9割死滅という事実に、どう向き合うか

2025年10月。私たちYENGIMON株式会社(以下、弊社)のもとに、一本の電話が入った。発信者は、広島県呉市音戸町で名の知れたブランド牡蠣「かきむすめ」の養殖・販売を行う音戸海産の取締役、栗原単(すぐる)氏である。

同社は、弊社が創業間もない時期から変わらぬ信頼を寄せ、支え続けてくれた大切なクライアントで、過去にはSNS上で画像生成AIのイベントを実施し、優秀なクリエイターの方々のおかげで、Xでトレンド入りするほど大きな反響を呼んだこともある。しかし、受話器越しに聞こえてきたのは、これまでの関係性の中でも聞いたことのない、深刻な現状報告であった。

「9割の牡蠣が、死んでしまった」

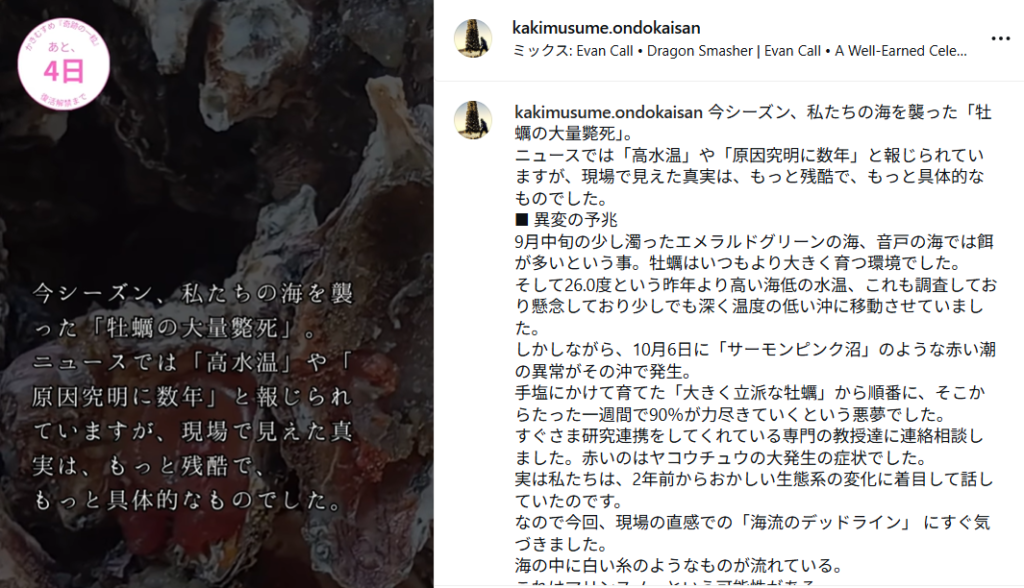

テレビでご存じの方も多いだろうが、広島で牡蠣の9割が斃死(へいし)したというあのニュースの渦中に音戸海産はいたのだ。https://www.youtube.com/embed/ygcHr13zPEg (RCCニュース動画)

この報告を受けた際、弊社が抱いたのは単なる同情ではない。

現在、AI(人工知能)というテクノロジーは華々しく語られ、巨額の投資や業務効率化の「魔法」として、きらびやかな側面ばかりが強調されている。だが、こうした人間の「不測の事態」や、生存をかけた「産業の危機」に直面したとき、何の役に立たないのであれば、そのテクノロジーに一体何の意味があるのだろうか。

「派手なトレンドワードとしてのAI」ではなく、「絶望的な状況下で、人の一歩を支える道具としてのAI」を実証すること。それが、弊社が4期目を迎えるにあたって向き合うべき、真の仕事だと確信した。

物理的な牡蠣を蘇らせることはできない。しかし、栗原氏が守り抜いた「残りの1割」に宿る価値を、必要としている人々に届けるための「戦略」と「言葉」なら、AIをフル活用し、私たちが提供できる。

「生き残った1割がいる。この子たちを『奇跡の一粒』として世に出したい」

このコンセプトは、栗原氏自らが、過酷な環境を生き抜いた牡蠣たちへの敬意を込めて発案したものだ。この、現場の当事者から絞り出された魂のアイデアを、当社がいかにして市場へ、そして人々の心へと届けるのか。そのプライドをかけた挑戦が始まった。

第2章:【エビデンス】現場の知恵による「生存ルート」の特定

このプロジェクトの出発点は、安易なプロモーションの検討ではなく、徹底した「構造の理解」だった。弊社がまず着手したのは、栗原氏が長年の経験と執念でまとめ上げた「被害調査レポート」の精査である。

2.1 科学的知見に基づいた「原因の特定」

栗原氏は、自らのなぜ壊滅的な被害を受けたのかを、データによって冷静に分析していた。通常の養殖プロセスでは考慮しきれない、微細な「海流の停滞」、それが海水温の極端な上昇を招いたという。このメカニズムを特定できたことが、その後の「1割の生存」へと繋がっている。

2.2 慣習を覆した「一時避難」の決断

特筆すべきは、音戸海産が行った「一時避難」という決断だ。生存個体が確認されたエリアがさらに悪化することを予測し、別の海域へ移動させるという作業を独断で実行した。「移動によるストレスで全滅するかもしれない。だが、ここに居続けても全滅は免れない」。この、現場の知恵に基づいた「賭け」に勝った1割だけが、現在の音戸の海に残されたのである。

2.3 価値の再定義:なぜ「奇跡」なのか

生き残った1割は、決して運が良かった個体ではない。過酷な酸欠状態を耐え抜き、適切な避難によって守り抜かれ、結果として例年を上回る身入りの良さを見せていた。栗原氏の「この子たちは、生き残るべくして生き残った。だからこそ、最高に旨い」という言葉を裏付けるのは、この生々しい生存データだった。

この個体を、単なる生き残りの牡蠣ではなく、困難を乗り越えた生命力の象徴――「奇跡の一粒」と再定義し、戦略の核に据えた。

第3章:【戦略構築】ゼロベースのリサーチが生んだ「20日間」の設計

「奇跡の一粒」というコンセプトを具現化するために、弊社は既存の広告手法に捉われないゼロベースのリサーチを開始した。

3.1 「なぜInstagramなのか」——データに基づく媒体選定

当初からSNS活用を決めていたわけではない。

まず、AIを用いた市場・競合分析、および音戸海産が持つ既存資産の棚卸しを行った。リサーチの結果、判明したのは、ある一定期間、企業のポリシーを物語風に1日1回ずつ小分けに投稿することで、既存フォロワーとより一層深い関係性を構築することができるという手法があること。また、同社のアカウントをフォローしている層が、単なるフォロワー数以上に熱量の高い「コアな牡蠣ファン」であるという事実だ。インフルエンサーに頼る拡散ではなく、まずはこの「最も近くにいるファン」の熱量を最大化し、彼らを起点に応援の和を広げていく。そのための最適解として、視覚とストーリーを両立できるInstagramを主戦場に据えた。

3.2 AIを「戦略参謀」として使い倒す

予算とリソースが限られる中、弊社はAIを単なる文章作成ツールとしてではなく、高度な「戦略パートナー」として活用した。

- 深夜のプロンプト・ラリー: 栗原氏から届く生々しい現場情報や複雑な専門知識をAIにインプット。

- 「翻訳」のプロセス: 現場の熱量を損なうことなく、ターゲットである年齢層に最も深く刺さるトーンへと、AIを用いてコピーを最適化。

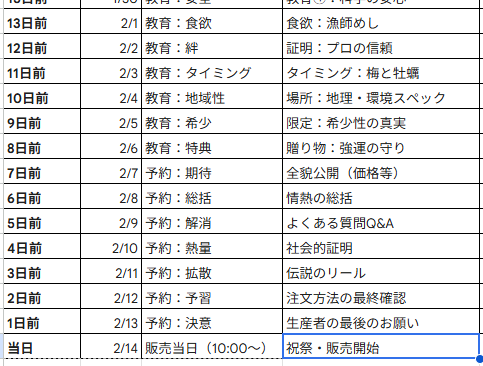

- 20日間の時間軸設計: 2月14日の解禁日に「行列」を作るため、20日間でどのように「認知→共感→購買意欲」へと心理変容を促すか、シミュレーションを繰り返した。

3.3 YENGIMONによる「超・伴走」の正体

現場作業で手一杯のクライアントに代わり、弊社が「脳」と「手足」の両方を担った。深夜に及ぶ電話での打ち合わせ。テロップの文字一文字のニュアンスに至るまで、AIによる効率化と、人間による執念の微調整を掛け合わせた。「YENGIMONさんに頼めば、ここまで深く入ってくれるのか」。クライアントにそう感じていただけるほどの徹底したコミットメント。それが、単なるコンサルティングを超えた、弊社の支援の形である。

第4章:【実践】「映え」を捨て、情報の「密度」で勝負する

Instagramというプラットフォームは一般的に、視覚的な美しさが最優先される。しかし、栗原氏と当社が「奇跡の一粒」の価値を届けるために選択したのは、その真逆を行く「アンチ・トレンド戦略」だった。

4.1 異例の「調査報告動画」の投下

プロジェクト終盤、一本の特殊なショート動画を制作・投稿した。それは、美しい牡蠣の料理写真ではなく、栗原氏が自ら調査し、まとめた「死滅原因の特定と海流データのレポート」をそのままテロップとして詰め込んだ動画だ。Instagramのトレンドからすれば避けるべき「情報の重さ」だが、確信はあった。「これほどまでに論理的に海と向き合っている生産者がいる」という一次情報こそが、消費者が最も求めている「信頼」の根拠になると判断したのだ。逆に映える!と。

4.2 十数倍に達したインプレッションの衝撃

結果は数字となって現れた。この動画は投稿直後から爆発的な反応を見せ、通常の十数倍というインプレッションを記録。さらに特筆すべきは保存やシェアの多さだった。「ここまで教えてくれるのか」「この牡蠣は他とは違う」。数字が動いたのではない。フォロワーの「意識」が動いたのだ。

第5章:【波及】デジタルが引き起こしたアナログの「総力戦」

(写真中央:島谷ひとみさん、アンガールズ田中さん、山根さん、その他音戸海産社員の皆様)

instagram上での反響は、瞬く間に現実の社会を動かし始めた。

5.1 メディアの連鎖反応

テレビ局や新聞社といったマスコミ各社から栗原氏のもとへ取材依頼が相次いだ。「インスタグラムでの発信を見て、現場の切実さと情熱に打たれた」というメディア関係者の声は、弊社の戦略が社会に受容されたことを物語っていた。

5.2 地域コミュニティの「自分事化」

また、音戸海産の長い歴史で積み上げていた人脈や信頼も重なり、この動きは地域住民や取引先をも巻き込んでいった。栗原氏が街を歩けばコンビニの店員から声がかかり、卸先の飲食店からも応援のメッセージが届く。有名ラーメン店からもフェスで提供する『音戸汁』の監修・協力を申し出てくれるなど、次々と「当事者」として参画し始めた。

今考えると、広島城のイベント当日を前に、すでに「行列」ができるための空気感は、完璧に醸成されていたのかもしれない。

第6章:【結末】広島城オイスターフェス。100%の笑顔と完売の報告

2026年2月14日、15日。 「広島城オイスターフェス2026」の会場である広島城本丸広場は、抜けるような冬の青空に包まれていた。

前日までの不安を吹き飛ばすような人出。目に見える「熱量」が集まっていた。

6.1 消費者が「物語」の当事者になった瞬間

会場を訪れた人々は、単に「旬の牡蠣」を求めてきたのではない。 「不作だと知っているからこそ、応援したい」「9割死滅を乗り越えた『奇跡の一粒』を食べてみたい」。 消費者の多くが、SNSを通じて栗原単氏の苦悩と再起のプロセスを共有していた。彼らにとって、目の前で焼かれる牡蠣は、もはや単なる食品ではなく、一つの「生き様」の象徴となっていたのだ。

6.2 現場で見た「確信」

現場で目にしたのは、牡蠣を一口食べ、晴れやかな笑顔を浮かべる来場者たちの姿だった。10月の電話で聞いた、不安を抱えつつも前向きな力強い栗原氏の声。それが、この青空の下で実を結び、多くの笑顔に変換されている。 デジタル上の戦略が、物理的な「場所」において、これほどまでに純度の高い「喜び」を生み出す。それは、マーケティングの成功という言葉だけでは片付けられない、圧倒的な光景であった。

6.3 完売という「数字以上の意味」

用意された「かきむすめ」は、すべての人々の手に渡っていった。 「完売しました!」 栗原氏から届いたその報告は、単なる営業成績の報告ではなかった。それは、現場の執念とデジタル戦略、そして地域の応援が一つになったことの証明だった。結果、1日で数百万円もの売上をあげることができた。

また、週明けの電話注文開始から電話が鳴りやまず、新規のお客様からの注文が多かったという。

そして、インスタを見た学生が他県から複数名で直売所に訪れたという報告も入っている。

「本当に感謝しています。この記事を読んだ皆さん、AIのことはYENGIMONさん以外に相談することは考えられません。常に満足できるサービスを届けてくれます!」

第7章:【総括】AIに代替できない「真心」こそが、YENGIMONの核

今回のプロジェクトを通じて、再認識したことがある。 それは、テクノロジーが真に価値を発揮するのは、効率化やコスト削減といった「乾いた文脈」の中だけではない、ということだ。

7.1 AIは「まごころ」の増幅器になれるか

AIという道具には、心がない。それは事実であり、今後もずっと変わらない。

しかし、その無機質な道具を、誰のために、どのような想いで使いこなすのか。そこには使い手の心が介在する余地がある。

栗原氏の腹の底にある決意を汲み取り、深夜まで一文字のニュアンスに悩みこだわる。こうした泥臭い「伴走」は、データだけでは決して完結しない。人間が心を持って向き合い、そこにAIという強力なエンジンを掛け合わせることで、初めて「人の心を動かす物語」は完成するのではないだろうか。

7.2 YENGIMON株式会社の存在意義

弊社が目指すのは、派手できらびやかなだけのテクノロジー企業ではない。

今回のような「不測の事態」や「産業の危機」において、真っ先にクライアントの横に立ち、共に汗をかき、テクノロジーを武器に突破口を開く。そんな、血の通ったパートナーでありたい。

「不測の事態に、何の役にも立てないようなテクノロジーであれば、そんなものはいらない」

創業当初からの信念を、今回の「奇跡の一粒」は改めて確信させてくれた。

7.3 未来への覚悟

この出来事は、AIは素晴らしい!と語るものではない。

素晴らしいのは、応援してくれる土壌をすでに築いていたこと、当社に相談すれば何か打開策につながるかもしれない、という嗅覚。いずれにしても主役のお客様が素晴らしいのだ。

4期目を迎えるにあたり、当社はこれからも「現場の知恵」を重んじ、そこに「デジタルの力」を注ぎ込んでいく。

職種柄、AIに代替できないものは何か?と問われることがある。

今回確信した。それは「真心(まごころ)」だ。

そして「AI×真心」で価値提供を行った事業者は長く愛されるであろう。

クライアントの挑戦を自分事として捉え、共に悩み、共に喜ぶ。

私たちはこれからも、その心を理念の真ん中に置き、関わるすべての人に「良き兆し(縁起)」を届ける会社であり続けたい。

追伸:栗原氏は覚えていないだろうが、イベント時に私と話している時に電話がかかってきて「今、”友達”と話しているからまた後で。」と言っていた。「ん?友達?」と思わず嬉しくなったという1コマがありました。

Thank you by 音戸海産「かきむすめ」取締役 栗原単(くりはら すぐる)様

執筆:YENGIMON(株)永江