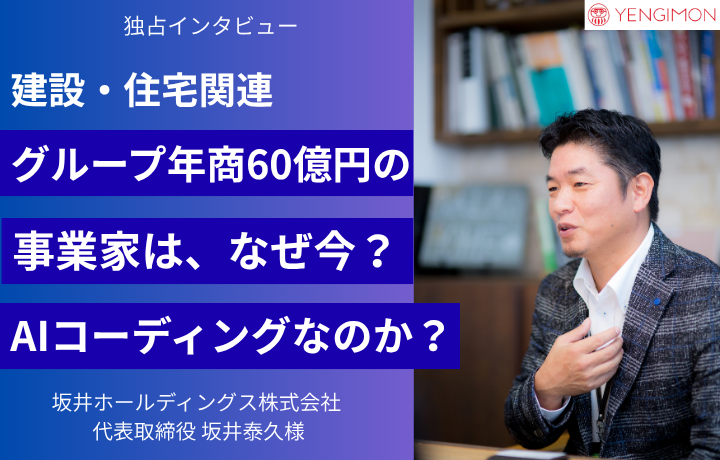

― 建設業・住宅関連の未来を拓く、福岡・大分発「生成AI活用」のリアル ―

九州・大分県を拠点に、建設業・住宅関連から保育、飲食など多角的な事業でグループ年商60億円を誇る坂井ホールディングス株式会社。その代表、坂井泰久氏は、過去を乗り越え、今、未来を見据え「生成AI」を学ぶ。

これは、一人の事業家の軌跡を通して、地方の中小企業がAIといかに向き合い、人の価値と地域の魅力を高めるべきかを問う物語である。

取材の冒頭、坂井泰久社長は静かに語り始めた。

20代の終わり、父から受け継いだ会社は火の車だった。自らが選んだ投資も失敗に終わり、藁にもすがる思いで新たな事業への出資を家族に懇願するも、猛反対に遭う。

「お前は馬鹿か。世の中の人間は一度騙されたら二度目は引っかからない。」

妻、義理の親、兄弟、親に説得を続け、渋々応援してもらえることとなった。

しかし、その決断こそが、後に年商60億円の企業グループを築き上げる原点となる。

倒産の淵から彼を押し上げたものは何だったのか。そして、すべてを手にしたはずの彼が今、なぜ自ら生成AIやコーディングを学ぶのか。その答えは、建設業・住宅関連の中小企業経営者にとって、未来を照らす灯台となるかもしれない。

第一章:人生と転機 — マイナスから60億円の企業グループを築いた経営哲学

27歳での突然の事業継承、4000万円の売上に対し同額の負債。過労死か倒産かという極限状態から、いかにして事業を軌道に乗せたのか。失敗と決断の連続から生まれた、経営の原点がここにある。

1-1:父の転落、27歳で背負った倒産寸前の会社

「引き継ぐ気なんて、まったくなかったんです。」

坂井氏の事業家としてのキャリアは、あまりにも突然始まった。

27歳の朝、父であり社長であった先代と仕事のことで大喧嘩を交わす。「もう一緒に仕事なんかするか」と吐き捨てた数時間後、父が現場の3階から転落したという知らせが入る。一命は取り留めたものの、現場復帰は絶望的となった。

「僕のせいだ、と。あんだけ言い散らかして喧嘩したから落ちたんだと、ものすごく後悔しました。」

こうして、大工としての経験しかなかった27歳の青年が、突如として経営の舵取りを任される。しかし、その船はすでに沈みかけていた。当時の売上は約4000万円。そして、なぜか借金も同額の4000万円。経費の知識もなく、「99万円の商品が100万円で売れたら1万円の利益」と、本気で信じていた。働けば働くほど、苦しくなった。

1-2:暗闇の3年間と、600万円の授業料

30歳までの3年間は、まさに「鳴かず飛ばず」だったと坂井氏は振り返る。

「寝ずに働けばなんとかなると思っていた。でも、全然ダメでした。過労死するのが先か、会社が倒産するのが先か、本気でどっちかだと思っていましたね。」

そんな精神的に追い詰められた状況で、魔が差す。金融取引で「儲かる」という話に乗り、知人から借りた100万円を元手に始めてしまう。最初の1週間で120万円になったことで完全に信用し、言われるがままにポジションを動かした結果、わずか数週間で600万円の損失を被った。会社にも家族にも言えず、ノイローゼ状態に陥ったという。

この失敗は、彼に骨身に染みる教訓を刻み込んだ。

「寝ずにただ頑張るだけでは、未来はない」。

何かを根本から変えなければ、この暗闇からは抜け出せない。

その思いが、次なる大きな決断へと彼を突き動かすことになる。

1-3:福岡での出会いと、人生を賭けた600万円の再投資

活路を求めていた坂井氏の元に、FAXで届き続けていた「ローコスト住宅」のフランチャイズ募集の案内。今では国内大手の住宅販売メーカーの社長と、そのビジネスモデルの開発者の講演会が福岡で開かれると知り、彼は車を飛ばした。

「うちはあっという間に日本一の住宅会社になるんだ。」

そう豪語する彼らの言葉に半信半疑ながらも、講演後、筑紫野にあったモデルハウスに突撃。そこで偶然にも戻ってきた社長本人を捕まえ、単刀直入に尋ねた。

「このシステムは本物ですか、偽物ですか。壺を買うようなものですか。」

社長は答えた。

「本物かどうかは知らん。でも、俺はこれでうまくいった。お前が気になるんだったら、買えばいいじゃないか。」

その一言で、坂井氏の腹は決まった。再び600万円の投資。家族は当然、猛反対した。妻の両親まで大阪から駆けつけ、「これ以上娘を苦しめるなら連れて帰る」と言われるも3日間にわたり説得を続けたという。

「別にこのビジネスモデルにこだわっているわけじゃない。でも、今のままじゃ絶対に変わらない。これをやれば、うまくいく気がするんだ。」

彼はその一点を訴え続けた。

最終的に、彼の覚悟を認めた義父が「真剣ならやってみろ。失敗したら大阪に逃げてこい」と背中を押してくれた。1999年11月のことだった。

1-4:「儲かる仕組み」の夜明け

この新事業を開始して数か月後、最大の理解者であった義父が急逝。 悲しみに暮れる暇もなく、坂井氏は事業の立ち上げに奔走する。そして翌年、新事業で初めての契約が取れたことを皮切りに、その月だけで5件の契約を獲得。資金繰りは劇的に改善した。

「あの日を境に、僕はお金の不自由をしたことが一度もないんです。本当の転機でした。」

彼が手に入れたのは、「集客・契約・商品」という、ビジネスが回るための「仕組み」そのものだった。それまで欠けていた全てのピースが、そのモデルには詰まっていたのだ。

その後の成長は、社員の「欲しい」を形にするプロセスでもあった。

「夜遅くまで働く社員が温かいご飯を食べられる場所が欲しい」という思いから飲食店を。

「女性スタッフが出産後も戻ってこられる環境を」と保育園(未来保育園)を。

自社で培ったノウハウを体系化し、全国の工務店に提供するコンサルティング会社も設立。

加盟店は300を超えた。

「結局、経営で一番大事なのは、目の前の人を幸せにしたいという気持ち。社員だったり、お客さんだったり。そのために何が必要かを考え抜くこと。それだけですよ。」

第二章:今の建設・住宅業界が抱える課題と、AIという処方箋

人手不足、技能継承の断絶、そして進まないデジタル化。

特に地方の建設業が直面する根深い課題に対し、経営者としてどう向き合うべきか。

AIがもたらす具体的な解決策を、現場目線で紐解く。

2-1:静かに進行する「職人消滅」の危機

現在の建設・住宅業界が直面する最大の課題は、人手不足に尽きると坂井氏は断言する。

特に危機的なのが、建物の土台を作る「基礎屋」、水回りを担う「水道屋」、そして壁を仕上げる「左官屋」の三職種だ。

「若い人が本当にいない。きつい仕事の割に、所得が上がりにくい構造があるからです。学校に電気科はあっても、水道科や左官科はない。親がやっていて、その子もやる、というケース以外、新規参入がほとんどないのが実情です。」

このままでは、日本の住宅品質を支えてきた職人文化そのものが途絶えかねない。この構造的な問題を解決する鍵の一つが、後述するAIによる技能継承の仕組み化だと坂井氏は見ている。

2-2:なぜ現場のデジタル化は進まないのか

もう一つの大きな課題が、デジタル化の遅れだ。営業の現場を例にとっても、その深刻さがうかがえる。

「お客様との打ち合わせを記録している会社が、いまだに驚くほど少ない。記録さえあれば、『言った・言わない』問題はなくなるし、お客様の要望を後から正確に確認できる。若手営業の教育にも使える。これほど簡単で効果的なDXはないのに、定着しないんです。」

坂井氏は、この背景に「AIとの関わり方がわからない」という現場の戸惑いがあると分析する。

AIに対しても「嘘をつく」といった漠然とした不信感が根強く、有効な活用イメージが描けていない企業が大多数だ。この「最初の壁」を越えることが、地域DX、中小企業DXの第一歩となる。

2-3:地方だからこそAIが活きる理由

都市部とは違う「地域特有の問題」にも、AIは貢献できるという。

「例えば地方に多いプロパンガス会社。彼らは毎月顧客の元を訪れる、いわば現代の“三河屋のサブちゃん”です。顧客データとAIを組み合わせれば、『このお宅は前回の修繕から10年だから、そろそろ給湯器の提案を』といった最適な営業が自動でできるようになる。顧客との接点密度が高い地方こそ、AI活用の宝庫なんです。」

人との繋がりが密であるという地方の強みを、AIが増幅させる。

これは、多くの地方企業にとって大きなヒントとなる視点だろう。

第三章:AIとの出会いと学びの動機 — なぜ自らが学ぶのか

未来を見据え、2年前からAIを学んでいた。

プログラミング経験ゼロから挑んだ今回の「Codex CLI」。

専門用語の壁にぶつかりながらも彼が学び続ける理由、そして自身がAIを学ぶことの真の意義とは。

3-1:一本の動画から始まった衝撃

坂井氏が生成AI、特にコーディングや、アプリケーション開発に関心を持ったきっかけは、師事する先生のYouTube動画だった。そこで紹介されていたのが「Codex CLI」だ。

用語ミニ解説:Codex CLIとは?

自然言語(日本語や英語)で指示を出すだけで、AIが自動的にプログラムのコードを生成してくれるOpenAI社ツール。専門的なプログラミング知識がなくても、対話形式でアプリケーションの雛形を作成でき、非エンジニアによる開発のハードルを劇的に下げる可能性を秘めている。

「動画を見た瞬間、『やばい、これなら自分でも作れる』と直感したんです。それまでAIは“使う”道具でしかなかった。でも、これなら“創る”側に回れる、と。衝撃でしたね。」

この直感が、彼をすぐさま行動へと駆り立てた。

しかし、独学での環境構築は困難を極める。あらゆる解説を見ても同じエラーでつまずき、前へ進めない。

「これはもう習いに行くしかない」。

そう決意し、YENGIMON株式会社や、福岡市のエンジニアコミュニティのサポートのもと、その壁を突破した。

3-2:学習の「難しさ」と「楽しさ」

AI学習の難しさは、二つあると坂井氏は語る。

一つは「専門用語の壁」。

もう一つは、AIの出力が妥当かどうかを判断する感覚、いわば「ガードレール」を自分の中に作ることだ。

「数を見ないと、AIが出してきたものが『なんとなく変だ』という感覚が養われない。この感覚を身につけるためには、とにかく数多く触り続けるしかないと分かりました。」

一方で、その先にある楽しさは格別だという。

「できなかったことができるようになる、という感覚は何物にも代えがたい。諦めずに当たり続けていれば、必ず道は拓ける。その小さな成功体験の積み重ねが、学習を継続する一番の原動力になります。」

3-3:事業家がAIを学ぶ、真の意義

なぜ、自らがAIを学ぶ必要があるのか。従業員に任せるだけではダメなのか。この問いに対し、坂井氏は明確に答える。

「問いの質が、得られる答えの質を決めるからです」

「例えば、『大分で新規出店するなら、どのエリアにどんな業態で出すのが最適か』という問いは、経営者だからこそ立てられる。スタッフに『出店計画を考えろ』と丸投げしても、そもそも何をどうAIに聞けばいいか分からないでしょう。自分が聞きたいことを、自分の言葉で直接聞けること。これが決定的に重要なんです」

AIは、思考を拡張する究極の壁打ち相手だ。そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、自らがAIの“言葉”と“作法”を理解する必要がある。AI導入の成否は、トップがAIをどれだけ「自分ごと」として捉えられるかにかかっている。

第四章:AIをどう現場に活かすか — 実装設計とロードマップ

AIを絵に描いた餅で終わらせない。営業、見積もり、職人の技能継承といった具体的な業務に、AIをどう組み込み、成果を出すか。明日からでも始められる実践的なフローと、導入を成功させるためのロードマップを提示する。

4-1:優先すべき導入領域TOP3

坂井氏の話を基に、特に建設・住宅関連の中小企業が優先的に着手すべきAI活用領域を整理すると、以下の3つが挙げられる。

- 営業トークのDX化:

全営業の顧客との会話をテキスト化・要約。トップ営業のヒアリング術を分析し、若手の教育や成功パターンの共有に活用する。 - 見積もり・トラブルのAIチェック:

過去のクレーム事例や見積もりミスをAIに学習させ、新しい案件に対して「確認すべきリスク項目」を自動でリストアップさせる。 - 職人技のデジタル継承:

ゆくゆくはベテラン職人にカメラ付きメガネを装着してもらい、作業風景を録画。その映像を基にAIが手順マニュアルや教育用動画を自動生成する。

4-2:“若手でも売れる”営業の再現化フロー

AIを活用し、属人化しがちな営業スキルを組織の力に変える具体的なステップはこうだ。

- Step1:打合せの記録(文字起こし)

クラウド型音声認識ノート(例:Plaud Note)などを活用し、全ての商談をテキスト化する。 - Step2:AIによる自動要約・論点整理

テキスト化されたデータから、顧客の要望、課題、予算感、懸念事項などをAIが自動で抽出し、要約を作成する。 - Step3:提案書・見積もりの半自動生成

要約された顧客ニーズに基づき、最適なプランや過去の類似事例をAIが提案。見積もり作成もAIエージェントが補助する。 - Step4:CRMへの自動反映と次のアクション提示

商談結果をCRM(顧客管理システム)に自動で記録し、次のアポイント日程やフォローアップ内容をAIが提案する。

4-3:職人の技能継承と給与テーブルの連動イメージ

担い手不足が深刻な職人の育成も、AIで仕組み化できる。

- Step1:作業の映像記録

今後スマートグラス(メガネ型カメラ)でベテランの作業を「一人称視点」で録画。ハンズフリーで普段通りの作業をデータ化できる。 - Step2:AIによるマニュアル自動生成

録画データをAIが解析し、手順ごとに画像とテキストで解説するデジタルマニュアルを生成。「見て盗め」の世界を終わらせる。 - Step3:評価基準の明確化と昇給テーブル連動

マニュアルを基に習熟度を測る評価ルーブリックを作成。クリアしたスキルに応じて給与が上がるテーブルを設計し、若手の学習意欲と定着率を高める。

4-4:中小企業が見落としてはならないセキュリティとガバナンス

AI活用を推進する上で、セキュリティとガバナンスの視点は不可欠だ。特に、顧客情報や自社の機密データを扱う際は、細心の注意が必要だ。

具体的には、①データの分類(何が機密情報で、何をAIに学習させて良いか)、②アクセス権限の設定(誰がどのデータに触れるか)、③プロンプトと出力の監査ログ(AIとどのようなやり取りをしたか記録する)、そして④全社員へのリテラシー教育が最低限必要となるだろう。

第五章:さいごに ~九州・大分県から日本の未来を創る~

AIは、人材不足や情報格差に悩む地方企業の救世主となりうる。テクノロジーを使いこなし、地方の強みを最大化するためには何が必要か。AI時代を生きる次世代の事業家や後継者へ、坂井氏から今伝えたいメッセージ。

5-1:「面白い」を入口に、学びを習慣化する

今後、AIを学びたいと考える事業家が全国的に増えていくだろう。彼らに向け、坂井氏は心構えをこう語る。

「”とにかく“面白い”を早く見つけることですね。仕事と関係なくてもいい。何でもいいんです。『おもろい』と思ったら、人間の感情は動く。もっと知りたい、自分でやってみたい、という気持ちが湧いてくる。その感情こそが、学びを続ける何よりのエネルギーになります。」

義務感で学ぶのではなく、遊び心を持って触れてみる。

AIとの最初の出会いを楽しいものにすることが、継続の秘訣だ。

5-2:経営者たちへ — 行動を促すの直言

インターネットが登場した時、「一部のオタクが使うもの」と多くの人が考えていた。しかし、今や誰もが当たり前に使う社会インフラだ。AIも同じ道を辿ると坂井氏は確信している。

「もう、AIから逃げることはできない。逃げて得することは何一つありません。であれば、1日でも早く慣れて、使いこなす側に回った方が絶対に得です」

さらに、AIがもたらす未来の可能性について、こう予測する。

「AIを使いこなせば、一人で年商100億円を稼ぐような会社が普通に出てくる時代が来ると思っています。それくらいのインパクトが、この技術にはある。中小企業にとって、これほどのチャンスはありません。」

まとめ

「このまま続けると未来はない。でも、これをやれば、うまくいく気がする」

取材を終えて、坂井泰久氏という事業家の本質(行動力)は、20年以上経った今も何一つ変わっていないのだと感じた。建設業界の未来に危機感を抱き、AIという新たな可能性に「うまくいく気」を感じて、誰よりも早く、深く、自ら飛び込んでいく。

彼の挑戦は、坂井ホールディングス一社の話にとどまらない。

今まさにAIとどう向き合うべきか悩むすべての中小企業にとって、「自社の明日」を考える上での道標となるはずだ。

変化の波は、いつも地方から生まれる…。

Thank you by

坂井ホールディングス株式会社 代表取締役 坂井泰久様

グループ:SAKAI株式会社 https://oita-sumai.com/ ほか複数社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AIを難しく語らない。

私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。

九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、ぜひ弊社にもお問い合わせください。

キャンペーンや、経営者向けのマンツーマン無料AI講習も実施しております。

お気軽にどうぞ!

YENGIMON株式会社

福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業

https://www.yengimon.com/

X: https://x.com/yengimon

LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f