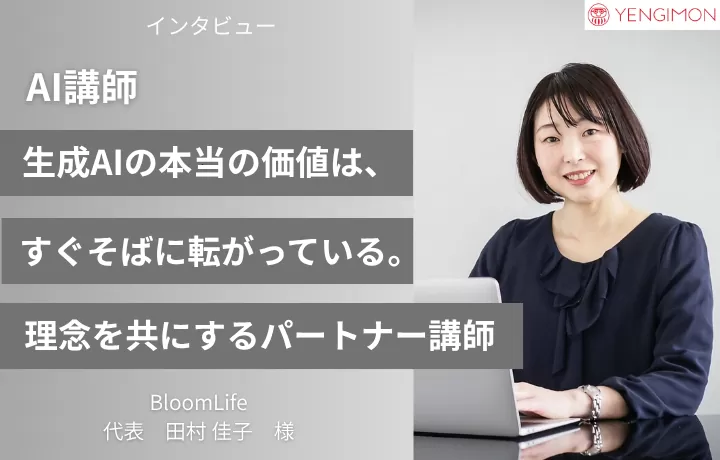

今回はYENGIMONのパートナーとして、

生成AIの研修を全国の中小企業に行っているAI講師・Bloomlife代表 田村佳子氏を特集する。

「AIの学びは、難しいことを簡単にするためのものではなく、

“人と仕事を楽にする”ためのものです。」

彼女の言葉には、経験に裏打ちされた温度と誠実さがある。

この記事では、田村氏のキャリアの軌跡から、AI講師としての見解、

そしてYENGIMONとの信頼に基づく協業のあり方までを紐解いていく。

- 第一章:支えることから始まったキャリア「秘書」という原点

- 第二章:講師業への第一歩「伝えることの楽しさ」に気づいた日

- 第三章:コロナ禍の転機「在宅勤務」と“老犬との時間”が導いた再出発

- 第四章:YENGIMONとの出会い「歩幅を合わせてくれる」会社

- 第五章:AI講師という仕事「面白そう」と思わせる力

- 第六章:中小企業の現実“新しいもの”への抵抗をどう乗り越えるか

- 第七章:YENGIMONの支援体制「品質チェックがある安心感」

- 第八章:AI活用の現在地と未来そして自らのスキルアップ

- 第九章:AI人材のこれから“変化に対応できる人”が生き残る

- 第十章:協業先としても安心「同じ目線で歩ける会社」

- 「AIを難しく語らない。」モットーで中小企業の進化を支える

第一章:支えることから始まったキャリア

「秘書」という原点

田村氏の社会人としての第一歩は、某有名飲料メーカーの役員秘書だった。

企業の中枢で経営陣を支えながら、常に“相手が何を求めているか”を察する力を磨いてきた。

「社会人生活は役員秘書から始まりました。

その後、民間企業や官公庁、外郭団体などで、正社員・派遣・嘱託・パートといろんな働き方を経験しました。

どんな立場でも、常に“サポートする側”だったと思います。」

営業事務や総務事務など、裏方としての業務を幅広く経験。

だがその“支える”仕事の延長線上に、のちの講師業へとつながるターニングポイントがあった。

第二章:講師業への第一歩

「伝えることの楽しさ」に気づいた日

転職の合間、田村氏は職業訓練校に通っていた。

修了後、講師のサポートを依頼された。

「最初はサブインストラクターとして、30〜40人規模のウェブデザインコースに入りました。教えるのは初めてでしたが、受講生が“わかった”と笑顔になる瞬間が楽しくて。あれが講師業の原点です。」

「引き継ぎが“分かりやすい”と褒めてもらうことも多かったので、

“人に伝える”ことへの苦手意識はなかったですね。」

その後、福岡の製造から通信販売までを行う食品会社に転職。

そこで新卒採用と新人研修を担当したことが、さらに“教えること”への関心を深める。

「事務仕事よりも、研修が楽しかったんです。」

この時期から、彼女の中に「わかりやすく伝える」という軸が形成されていく。

それはのちに、AI講師としての最大の強みとなる。

第三章:コロナ禍の転機

「在宅勤務」と“老犬との時間”が導いた再出発

2020年、世界が大きく変わった。

コロナ禍、田村氏もまた働き方を見直すことになる。

「当時、飼っていた犬は介護の必要があったんです。

犬のそばにいたいという想いと、リモートワークが一般化した時代。

在宅で働ける仕事を探して、業務委託のバックオフィス業務に切り替えました。

結果的に、19歳になるまで共に過ごせたのは、本当にありがたかったですね。」

その静かな時間の中で、心の奥にあった“新しいことへの好奇心”が再び動き出す。

「このままでは、事務職はAIに仕事を奪われるかもしれない。

そう思って、AIを学び始めたんです。」

最初に触れたのはChatGPT。

だが、思うように使いこなせなかった。

「質問が下手で、出てくる答えもピンとこない。

でも、Midjourneyに出会ってから一変しました。

“絵が描けない自分でもイラストが作れる”って、本当に感動しました。」

さらにリサーチにはPerplexityを使うようになり、新しい検索の形を見た。

「AIが何でも相談相手になってくれる。 そんな実感がありました。」

第四章:YENGIMONとの出会い

「歩幅を合わせてくれる」会社

YENGIMONと出会ったのは、AIコミュニティ「Shift AI」でのオフ会だった。

「“どんな仕事に興味がありますか?”と聞かれて、

何気なく“講師をやってみたいです”と口にしたんです。

そのとき、“ちょうど講師を探している”と。まさにご縁でした。」

田村氏はYENGIMONのモットー「AIを難しく語らない」に強く共感した。

「AIって、どうしても専門用語が多くて、初心者には近寄りがたいんです。

でも、YENGIMONさんは“そばで一緒に歩いてくれる”ような会社だと思いました。

寄り添うというより、“歩幅を合わせる”という表現がぴったりなんです。」

その「歩幅を合わせる」という言葉は、

後に両者の協業を象徴するキーワードとなった。

第五章:AI講師という仕事

「面白そう」と思わせる力

AI講師としての田村氏の講義は、

単なる技術講習ではない。

「受講者が“面白そう”“やってみよう”と思えることを大切にしています。

知識を詰め込むより、身近な課題にどう使えるかを想像してもらう。

そこにAI学習の本質があると思っています。」

印象的な講座がある。

テーマは「忘年会の自動化」。

Googleフォーム、スプレッドシート、条件付き書式、関数、Googleサイトを組み合わせ、

忘年会の出欠・金額・会場情報を完全自動化し、自然とAIツールを覚えられるというプログラムだ。

ゴール設定は、「忘年会の席に着いた時点で、全員分の最初の1杯が並ぶ」こと。

「“面倒くさい”を“なくす”ことが、AI導入の第一歩なんです。

特別な技術より、まず“これ便利!”と感じてもらうことが大切ですね。」

このユニークな講義は、受講者だけでなくYENGIMONをも唸らせた。

「忘年会の自動化」という一見ユーモラスで身近な題材が、実はAIによる業務DXの縮図だったからだ。

第六章:中小企業の現実

“新しいもの”への抵抗をどう乗り越えるか

AI導入が進まない理由を尋ねると、田村氏は静かに答えた。

「AIに限らず、“新しいものへの抵抗感”が本当に強いです。

当然ですけど、皆さん忙しいですし、長年慣れたやり方を変えるのは不安で、

担当者にとっては“負担が増えるだけ”に見えてしまう。」

しかし、導入後の効果を目の当たりにすると、その不安は一気に変わる。

「AIを使うことで、確実に後が楽になります。

一度体感すると、もう戻れないという声も多いです。」

講師として意識しているのは、抵抗感を“安心感”に変えること。

「身近に感じてもらうこと。 “あ、これならできるかも”と思ってもらうこと。

それが講師の役割だと思っています。」

第七章:YENGIMONの支援体制

「品質チェックがある安心感」

YENGIMONのパートナーに対してのサポート体制について田村氏はこう語る。

「講習前にクライアントとの打ち合わせに同席させてもらえたり、

内容のすり合わせや資料のチェックもしていただける。

さらに講義後の録画も確認してもらえて、

“伝え方の品質”まで見てくださるのは本当に心強いです。」

単に“案件を渡す”関係ではなく、

“同じ目線で育てていく”パートナーとしての姿勢。

それこそが、田村氏がYENGIMONに寄せる信頼の理由だ。

第八章:AI活用の現在地と未来

そして自らのスキルアップ

田村氏が今もっとも注目しているのは、Google Workspace。

「講師の仕事のために勉強したら、

“なぜ今まで使っていなかったんだろう”と思うほど便利でした。

スプレッドシート、ドキュメント、スライド、フォーム――

全部がつながっていて、ひとつの“チームOS”みたいなんです。」

Google Workspaceを企業導入する際に役立つ管理者向けの資格であるAssociate Google Workspace Administrator (AGWA) も取得した。

AIを活用するためには、まず安全な環境が必要。

その意味で、Google Workspaceは、使用者が入力した情報はデータ学習に利用されないことが約束されており、

中小企業のDXの出発点としては、おすすめツールの1つだ。

第九章:AI人材のこれから

“変化に対応できる人”が生き残る

AI業界の3〜5年後をどう見ているかと尋ねると、

田村氏は少し考えて、こう答えた。

「変化が速すぎて、正直5年先は読めません。

でも、“変化に対応できるかどうか”が生き残りの鍵だと思います。」

特定の技術やツールに固執するのではなく、

“必要なものを、必要なときに取り入れる柔軟性”。

「AIは固定的なスキルじゃなく、“変化とともに進化する力”だと思います。

だからこそ、“今の自分の仕事にどう使えるか”を常に考えることが大切です。」

第十章:協業先としても安心

「同じ目線で歩ける会社」

最後に、YENGIMONと協業して感じたことを尋ねると、

田村氏は静かに、しかし確信を持って言葉を選んだ。

「取引先の企業だけでなく、

私のようなパートナーにも同じ歩幅・同じ目線で接してくださる。

だから安心できるし、“一緒に頑張ろう”と思えるんです。」

YENGIMONは、AI技術を通じて“人との信頼関係”を大切にする会社を目指す。

AIを扱う企業の中で、この“気遣える人間味”こそが最大の強みだ。

「AIを難しく語らない。」

モットーで中小企業の進化を支える

AI導入は、技術ではなく文化の変化だ。

YENGIMONと田村氏が互いに共感し合えたのは、

“その人の歩幅で生成AI活用を進める”という一見遠回りに見えるモデルである。

福岡から全国へ。

中小企業がAIを“現実的に使いこなす”未来は、もう始まっている。

その現場には、信頼でつながる協業の形がある。

Thank you by

Bloomlife 代表 田村佳子さん

「PC業務サポート」でサポートさせていただきます。

https://bloomlife.work/

—————————————————————————————————–

私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。

九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、パートナー・協業(開発、コンサル、講師など)のご提案も歓迎です。

YENGIMON株式会社

福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業

HP:https://www.yengimon.com/

X: https://x.com/yengimon

LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f